ジープ・ラングラーを所有する喜びの一つは、自分好みにカスタマイズしていく過程にあります。中でもリフトアップは、オフロード走行性能を飛躍的に向上させるだけでなく、ラングラー特有の力強いシルエットを際立たせるための必須メニューと言えるでしょう。しかし、実際にカスタムを検討し始めると、ラングラーのリフトアップの費用がパーツの構成や作業内容によって想像以上に幅があることに戸惑う方も少なくありません。特にJK型やJL型といった世代による足回りの構造の違いや、法規に対応するための追加コスト、さらにはショップへ支払う工賃の相場など、事前に把握しておくべき項目は多岐にわたります。この記事では、初心者の方でも安心してカスタムに踏み出せるよう、リフトアップに関わるトータルコストを詳しく解説します。

この記事のポイント

- リフトアップの手法によって変わるパーツ代と工賃の目安

- JK型とJL型それぞれのモデルに適した予算の組み方

- 車検適合に欠かせない構造変更や視界基準への対応費用

- 大径タイヤ装着時に必要となる足回りの補強パーツ

ラングラーのリフトアップ費用の相場と失敗しない選び方

ラングラーのリフトアップを検討する際に、最も重要なのは「目的を明確にすること」です。単に見た目の迫力を出したいのか、それとも本格的なロッククローリングを楽しみたいのかによって、選ぶべきパーツも予算も大きく変動します。ここでは、パーツ選びで後悔しないための基礎知識と、費用の相場観を深掘りしていきましょう。

JK型とJL型で異なるリフトアップのパーツ価格

ラングラーのリフトアップを計画する際、まず自分の愛車が「JK型」なのか「JL型」なのかによって、パーツ選びの戦略と予算の組み方が根本から異なります。ラングラーは世代が変わるごとに、単なる外観の変更だけでなく、シャシーの素材や電子制御システムの密度が劇的に進化しているからです。それぞれのモデルが持つ市場背景と技術的な要件を深く理解することで、後悔しないパーツ選びが可能になります。

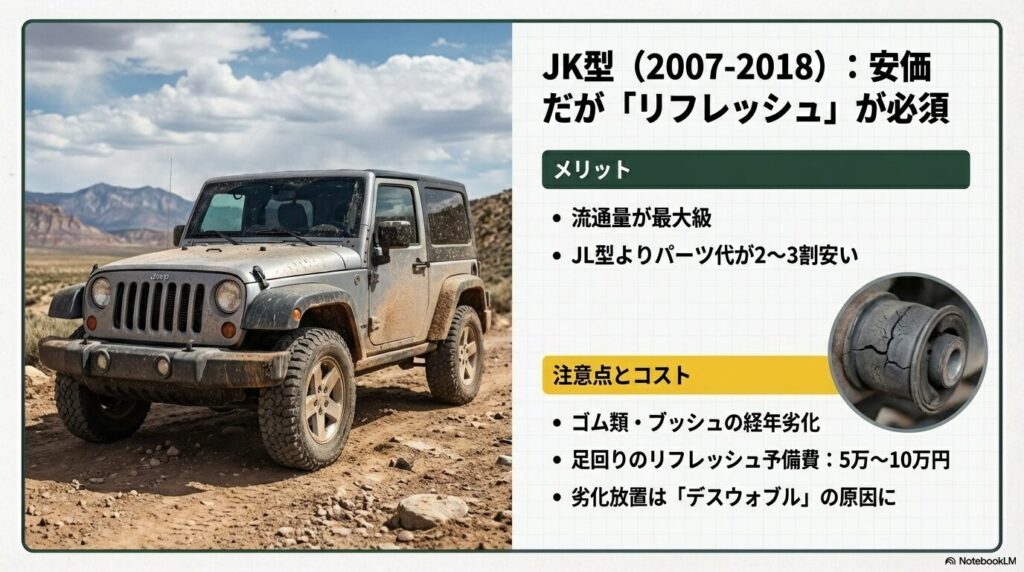

熟成されたアフターマーケットと「リフレッシュ費用」が鍵のJK型

2007年から2018年まで長期にわたって生産されたJK型は、世界で最もカスタムパーツが豊富なSUVと言っても過言ではありません。このため、パーツの価格帯は非常に幅広く、数万円のエントリーキットから100万円を超える競技用システムまで、オーナーの予算に合わせた柔軟な選択が可能です。流通量が多い分、アメリカの老舗ブランドから新興のリーズナブルなメーカーまで競合しており、JL型に比べるとパーツ代単体では2割から3割ほど安く抑えられる傾向にあります。

しかし、JK型オーナーが注意しなければならないのは、パーツの「安さ」だけで予算を組んではいけないという点です。JK型は最終モデルでも数年、初期モデルであれば15年以上が経過しています。リフトアップで足回りに新しい負荷がかかると、それまで耐えていた純正のブッシュ類、タイロッドエンド、ボールジョイントといった消耗品が一気に悲鳴を上げることがあります。これらの経年劣化を無視してリフトアップだけを行うと、走行中にハンドルが激しく振れる「デスウォブル」の原因にもなりかねません。そのため、JK型の場合はパーツ代に加えて、足回りのリフレッシュ費用として別途5万円〜10万円程度を予備費として計上しておくのが、長く安全に楽しむための鉄則です。専門のショップでは、リフトアップと同時にこれらのガタをチェックしてくれるため、必ず事前にコンディション診断を受けることをおすすめします。

精密な設計と先進デバイスへの対応が必須となるJL型

2018年に登場した現行JL型は、一見するとJK型と似た構造に見えますが、中身は別物です。車体の軽量化のためにナックルなどにアルミ合金が多用されており、パーツ一つひとつに高い工作精度が求められます。また、JL型は純正状態でのサスペンションの完成度が非常に高く、中途半端な品質のパーツを組んでしまうと、純正よりも乗り心地や直進安定性が著しく低下するという「デチューン」のリスクがJK型以上に高いのが特徴です。

価格面においても、JL型専用パーツは高価です。その理由は、最新の先進運転支援システム(ADAS)や、各部に配置されたセンサー類との整合性を保つための開発コストが上乗せされているからです。例えば、車高の変化を検知してヘッドライトの光軸を調整する「オートレベライザー」の補正ロッドや、ミリ波レーダーの照射角度を考慮した設計など、物理的な「鉄の棒」以上の付加価値が求められます。その結果、パーツ単価はJK型よりも1.2倍から1.5倍程度高くなるのが一般的です。さらに、JL型は「右ハンドル仕様」と「左ハンドル仕様」でラテラルロッドのブラケット形状などが異なるケースもあり、間違えて安価な並行輸入パーツを購入すると装着できないといったトラブルも散見されます。JL型をカスタムするなら、多少高価でも日本の道路環境と右ハンドル仕様を熟知した国内ブランド、あるいは信頼の厚いメーカーの専用キットを選ぶことが、最終的なコストパフォーマンスを高めることに繋がります。

中古のJKラングラーをリフトアップする場合、ゴムパーツの劣化が進んでいることが多いです。パーツ代とは別に、リフレッシュのための予算を5万円程度確保しておくと安心ですよ。特にボールジョイントやステアリングダンパーの状態は、安全なドライブに直結する重要なチェックポイントです。

| 比較項目 | JK型ラングラー (2007-2018) | JL型ラングラー (2018-) |

|---|---|---|

| パーツ価格帯 | 安価〜高価まで非常に幅広い | 全体的に高め(最新設計のため) |

| パーツの流通量 | 最大級(中古・社外品ともに豊富) | 豊富だが専用設計品が中心 |

| 技術的注意点 | ゴム類・ブッシュの経年劣化 | 電子制御・センサー類への対応 |

| 推奨予算(パーツのみ) | 約10万円 〜 30万円 | 約15万円 〜 45万円 |

パーツ代の安さだけで選ぶと、後から補正パーツの買い足しが必要になったり、最悪の場合は車両の故障を招いたりすることがあります。正確な適合情報は、必ずパーツメーカーの公式サイトや、ラングラーに精通した専門店で確認するようにしてください。自分の判断だけで「たぶん付く」と考えるのは非常に危険です。

なお、これらのカスタマイズは車両の安全性に直接関わる「重要保安部品」の交換を伴います。日本では、道路運送車両法によって厳格な整備基準が設けられています。(出典:e-Gov法令検索『道路運送車両の保安基準の細目を定める告示』)自分自身で作業を行う「DIYリフトアップ」は、事故のリスクだけでなく法的責任を問われる可能性もあるため、確かな技術を持つプロショップに相談することを強く推奨します。

乗り心地を左右するショックアブソーバーの重要性

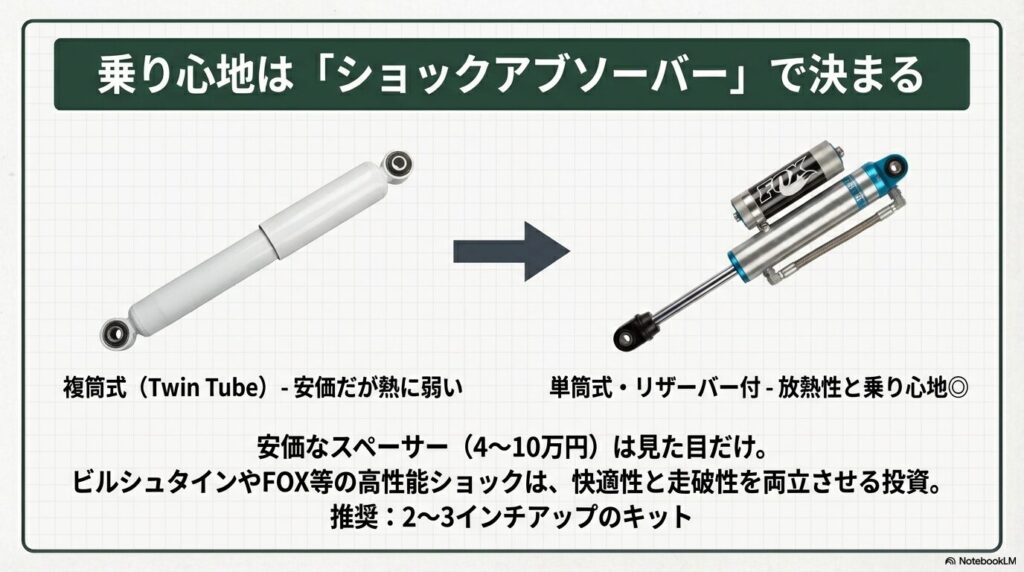

リフトアップをすると「乗り心地が悪くなる」というイメージを持つ方もいるかもしれませんが、それは適切なショックアブソーバーを選んでいない場合に起こります。ショックアブソーバーは路面からの衝撃をいなす重要な役割を担っており、キット全体の価格差の大部分はこのパーツの性能に起因するといっても過言ではありません。安価なキットに付属する「複筒式(ツインチューブ)」は、構造がシンプルなためコストを抑えられますが、長時間の走行で内部のオイルが発熱しやすく、減衰力が低下する「フェード現象」が起こりやすいというデメリットがあります。

一方で、ビルシュタイン(Bilstein)やFOX、KINGといったプレミアムブランドが提供する「単筒式(モノチューブ)」や「別体リザーバータンク付き」のショックは、放熱性に優れ、非常にしなやかでコシのある乗り心地を提供してくれます。特にリザーバータンク付きのモデルは、見た目のプロフェッショナル感もさることながら、オフロードでの連続的な衝撃に対しても安定した性能を発揮します。これらはショック単体で1本あたり5万円〜10万円以上することもありますが、高速道路でのフラつきを抑え、家族や同乗者からも不満が出ない快適なラングラーを作り上げるためには、最も投資すべきポイントです。

安いスペーサー方式のメリットと注意点

初期費用を徹底的に抑えつつ、ラングラーを車高アップさせたい場合に選ばれるのが「スペーサー方式(バジェット・ブースト)」です。これは純正のコイルスプリングの上に、ポリウレタンやアルミニウム製のスペーサーを載せることで物理的に車高を稼ぐ手法です。パーツ代だけであれば4万円から10万円程度と、サスペンションキットを丸ごと交換する場合に比べて圧倒的に安価です。純正のバネレート(バネの硬さ)を維持できるため、街乗りでの乗り心地の変化が少ないというメリットもあります。2インチ程度までのリフトアップであれば、ブレーキホースの延長などの大きな加工も不要で、手軽に大径タイヤを履くためのクリアランスを確保できます。

しかし、スペーサー方式には明確な弱点があります。車高は上がってもサスペンションが動く幅(ストローク量)は変わらないため、オフロードでの走破性能向上は期待できません。また、純正ショックをそのまま流用する場合、ショックが伸び切った状態になりやすく、足回りに負担をかける可能性もあります。あくまで「ルックス重視」の街乗りユーザー向けの選択肢であることを理解しておきましょう。

おすすめのサスペンションキットと費用のバランス

ラングラーのカスタムにおいて、最も多くのオーナーが選択し、かつ「失敗が少ない」と言われるのが、2インチから3インチ程度のリフトアップを実現するサスペンションキットの導入です。このクラスは、日常の街乗りでの快適性を維持しつつ、オフロードでの走破性を確実に向上させ、さらに35インチクラスのタイヤを装着するためのクリアランスを確保できる「黄金のバランス」と言えます。パーツ代の相場は15万円から35万円程度と幅がありますが、この価格差にはスプリングの特性や同梱される補正パーツの充実度が反映されています。

国内・海外の人気ブランドとその特性

ブランド選びは、ラングラーの「味付け」を決める重要なプロセスです。国内ブランドで圧倒的な信頼を誇るのが「タイガーオート」や「JAOS(ジャオス)」です。特にJAOSの「BATTLEZ」シリーズは、KYB(カヤバ)製のショックアブソーバーを採用するなど、日本の道路環境における「しなやかな乗り心地」を追求しており、長距離ドライブでの疲労軽減に定評があります。対して海外ブランドの「Teraflex(テラフレックス)」や「AEV(American Expedition Vehicles)」は、本場アメリカの過酷なトレイルで鍛え上げられた耐久性と、圧倒的なサスペンションストロークが魅力です。特にAEVは、純正のハンドリング性能を損なわない設計思想が徹底されており、オーバーランド(長距離移動を伴うキャンプ旅)を志向するユーザーから絶大な支持を得ています。

初めてのリフトアップであれば、必要な補正パーツがセットになった「フルキット」を選ぶのが無難です。後からパーツを買い足すよりも、キットとして設計されたものの方が、各部の干渉や挙動の乱れを最小限に抑えることができます。

装備重量に合わせたスプリングの選定

最近のトレンドとして、単に車高を上げるだけでなく、車両の「装備重量」に合わせてバネレート(バネの硬さ)を選択する傾向が強まっています。例えば、フロントにヘビーデューティーなスチールバンパーやウインチを装着している車両と、軽量な純正樹脂バンパーの車両では、同じスプリングを組んでも車高の上がり方や乗り心地が全く異なります。多くの高品質キットでは、これらの装備重量を想定した「ライト」「ミディアム」「ヘビー」といったラインナップを用意しており、自分のラングラーの現在のスタイル、あるいは将来的な拡張計画に合わせて最適なものを選ぶことが、「尻下がり」や「前下がり」といった姿勢の失敗を防ぐポイントです。

| ブランド名 | 主な特徴 | 価格帯(パーツのみ) | おすすめの用途 |

|---|---|---|---|

| JAOS(BATTLEZ) | 国内生産の高品質。マイルドで上質な乗り心地。車検適合性が高い。 | 180,000円 〜 280,000円 | 街乗り中心・高速ツーリング・キャンプ |

| タイガーオート | 日本仕様(右ハンドル)に完全最適化。豊富な施工データに基づいた安心感。 | 150,000円 〜 300,000円 | 初心者・日常使い・日本国内のオフロード |

| Teraflex | オフロード性能に特化。サスペンションの動き(伸び)が非常に大きい。 | 200,000円 〜 350,000円 | 本格オフロード・ロッククローリング |

| AEV | 純正以上の直進安定性を追求。重装備のオーバーランドスタイルに最適。 | 250,000円 〜 450,000円 | 長距離移動・重装備カスタム・オーバーランド |

賢いステップアップ:ショックアブソーバーの交換戦略

「一度に30万円以上出すのは厳しい」という場合、まずは10万円台の標準的なキットから始め、走行距離が伸びてショックアブソーバーが消耗したタイミングで、FOXやビルシュタインといった高性能ショックへアップグレードするという戦略も有効です。ラングラーのサスペンションはパーツの互換性が高いため、こうした「育てていく楽しみ」も魅力の一つです。ただし、スプリングの自由長とショックのストローク量が合っていないと、走行中にショックが底突きしたり、逆に伸びきって破損したりするリスクがあります。パーツを組み合わせる際は、必ず専門店に相談し、物理的な限界値を確認するようにしましょう。

リフトアップを検討する際は、メーカーが提供する「正規オプション品」のスペックを基準にするのも一つの手です。例えば、Jeep公式が展開するMOPAR製のリフトキットは、車両全体の耐久性テストをクリアしており、一つのベンチマークとなります。

(出典:MOPAR『Jeep Performance Parts Official Catalog』)

サスペンション選びに迷った際は、自分がラングラーで「どこへ行き、何をしたいのか」を一番に考えてみてください。もし「乗り心地が悪くなるのが怖い」と感じているなら、まずはJAOSやタイガーオートのような、日本の舗装路での評価が確立されているブランドから検討を始めるのが、最もリスクの低いアプローチとなります。なお、乗り心地の感じ方には個人差があるため、可能であればショップのデモカーに試乗させてもらうなど、実際の感触を確かめてから最終決定を下すことを推奨します。

35インチタイヤ装着に必要な追加パーツと予算

リフトアップを検討する方の多くが「35インチ以上のマッドテレーンタイヤを履きこなしたい」という夢を持っています。しかし、巨大なタイヤを装着するためには、タイヤとホイールの購入費(5本セットで25万円〜40万円)以外にも、見落としがちな追加コストが発生します。まず、ラングラーの純正スペアタイヤキャリアは、35インチ以上の重量級タイヤを支える設計にはなっていません。そのまま装着すると、振動でバックドアのヒンジが歪んだり、最悪の場合は金属疲労で破損したりする恐れがあります。そのため、ヒンジを補強するキットや、バンパー直付けのタイヤキャリア(約10万円〜20万円)への交換が必須となります。

また、タイヤの外径が大きくなると、実質的なギア比がロング(ハイギア)化されるため、出足の加速が著しく鈍くなります。これを補うためにデフの「ファイナルギア交換(リギア)」を行う場合、部品代と工賃を合わせてさらに15万円から25万円程度の予算が必要です。ライトユーザーであればリギアを省略することもありますが、燃費の悪化やATへの負担を考えると、本格的に運用するなら避けては通れない道です。このように、タイヤのサイズアップは足回り以外の部分にも波及的にコストがかかることを念頭に置いておきましょう。

| カスタム項目 | パーツ代(目安) | 工賃(目安) | 重要度 |

|---|---|---|---|

| 35インチタイヤセット(5本) | 約25万〜40万円 | 約1.5万〜3万円 | ★★★★★ |

| 背面キャリア補強キット | 約10万〜15万円 | 約2万〜4万円 | ★★★★☆ |

| ファイナルギア変更(リギア) | 約8万〜12万円 | 約8万〜15万円 | ★★★☆☆ |

| スピードメーター補正デバイス | 約3万〜5万円 | 約0.5万〜1万円 | ★★★★☆ |

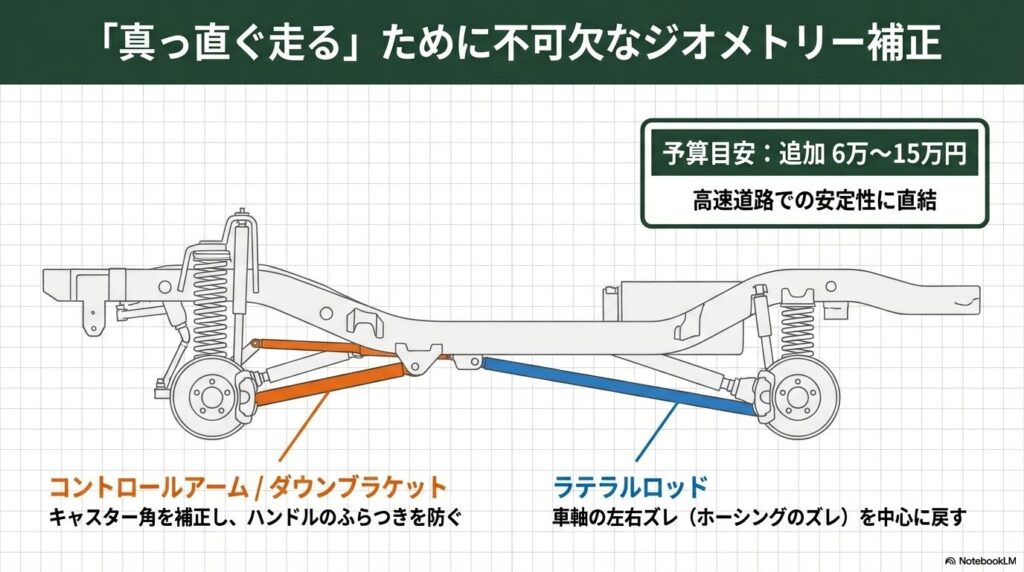

ジオメトリー補正パーツが走行性能に与える影響

車高を上げるということは、設計上の足回りの角度(幾何学的配置=ジオメトリー)を根本から変えてしまうことを意味します。例えば、リフトアップによってフロントアクスル(車軸)が回転し、地面に対するキャスター角が立ち上がると、直進安定性が失われて「ハンドルが常に取られる」ような感覚に陥ります。これを補正するのが「コントロールアーム」や「ダウンブラケット」です。また、ラングラーのサスペンション構造上、車高を上げると車軸が左右どちらかにズレてしまう現象が起こりますが、これを中心に戻すために必要なのが「調整式ラテラルロッド(トラックバー)」です。これらのパーツは、前後セットで導入すると6万円から15万円程度の追加費用となります。

「たかが数センチのズレ」と侮ってこれらのパーツをケチると、タイヤが片減りしたり、ステアリングに不自然な振動が出たりと、走行の安全性に直結する不具合が生じます。特に高速道路でのハンドリングは、これらの補正パーツの有無で雲泥の差が出ます。せっかく高いお金を払ってリフトアップするのですから、見た目だけでなく「しっかりと安全に走れる」状態にするために、ジオメトリー補正パーツを予算の最優先事項に含めることを強くおすすめします。足回りのセッティングは奥が深く、専門的な知識が必要な領域ですので、実績のあるプロショップでの施工が不可欠です。

ラングラーのリフトアップ費用と工賃や車検対策の解説

カスタムパーツの選定が終わったら、次は「実際に公道を走るための準備」にかかる費用について見ていきましょう。パーツ代だけで予算を使い切ってしまうと、思わぬ維持費や法的対応のコストに泣かされることになりかねません。

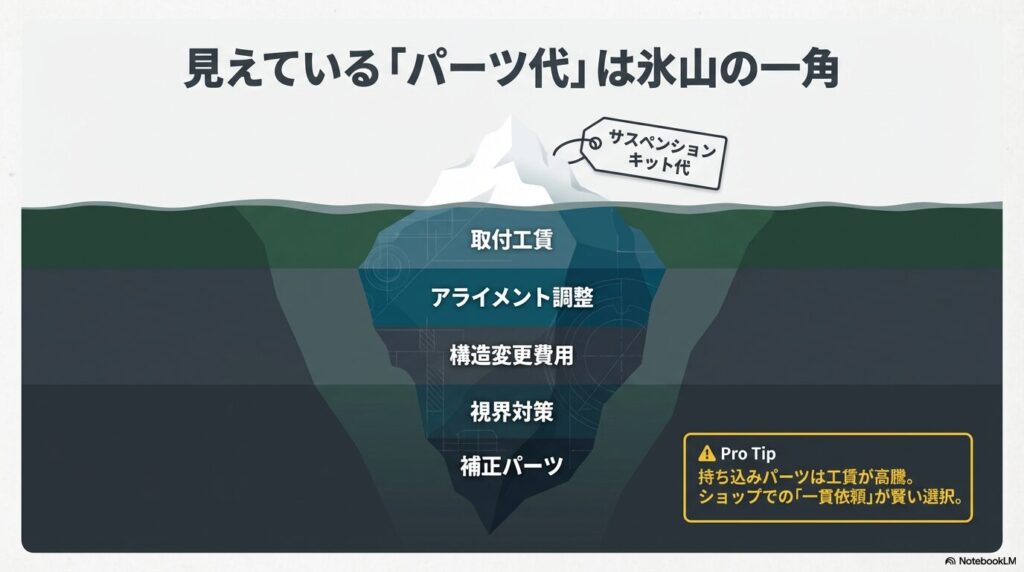

プロショップに依頼する場合の取付工賃の目安

ラングラーのリフトアップ作業は、一般的な乗用車のサスペンション交換よりも難易度が高く、特殊な工具や設備を必要とします。そのため、DIYでの作業は推奨されず、基本的にはプロショップに依頼することになります。一般的なリフトアップキットの取付工賃は、5万円から10万円程度が相場です。この工賃の中には、単なるボルトオン作業だけでなく、ブレーキラインの適切な取り回しや、各部のグリスアップ、さらには試運転を通じた異音のチェックなどが含まれています。作業時間はスムーズに進んでも4時間から8時間程度、複雑な補正パーツを含む場合は数日預かりになることもあります。

さらに重要なのが、装着後の「4輪アライメント調整」です。車高が変わるとタイヤの向きが微妙にずれるため、専用のテスターを使って正確な数値に合わせる必要があります。この調整費用として別途2.5万円から3.5万円程度かかりますが、これを怠ると高価なオフロードタイヤが数千キロで使い物にならなくなる「片減り」を引き起こします。工賃を安く済ませようと格安ショップを探すのも一つですが、ラングラー特有の足回りのクセを熟知したショップであれば、後々のトラブルを未然に防いでくれるため、結果的にコストパフォーマンスが高くなります。持ち込みパーツの取り付けは工賃が1.5倍から2倍に設定されるケースも多いため、パーツ購入から取り付けまでを一貫して依頼するのが最もスマートな方法です。

DIYでの取り付けを考える方もいますが、スプリングの脱着は大きな危険を伴います。また、正しく調整されていないとタイヤの偏摩耗を招き、結果的に高くつくこともあるため、プロに依頼するのが最も確実です。

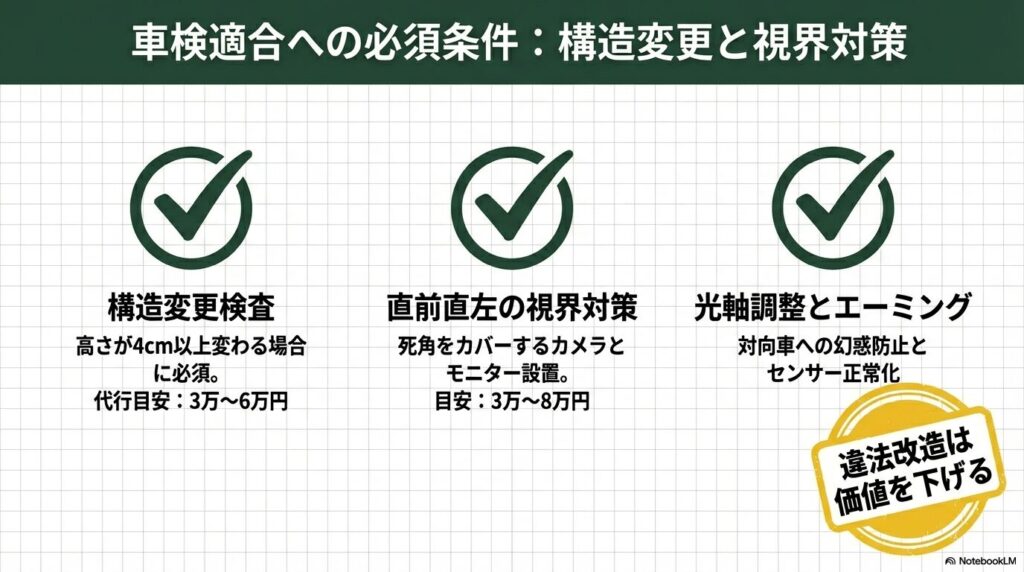

構造変更の手続きに必要な費用と代行手数料

日本の法律では、車検証に記載されている「全高」が4cm以上変化した場合、管轄の運輸支局にて「構造等変更検査」を受ける義務が生じます。これを怠ると「不正改造車」と見なされ、公道を走ることができないだけでなく、事故の際に保険が適用されないといった深刻なリスクを背負うことになります。自分で車検場に持ち込む場合の印紙代などは数千円程度ですが、ショップに代行を依頼する場合は3万円から6万円程度の代行手数料が発生します。この際、最も賢い方法は、通常の車検のタイミングに合わせて構造変更を行うことです。

構造変更を行うと、その時点から新しく2年間の車検期間がスタートします。もし車検の有効期限が半年以上残っている状態で手続きをすると、残りの期間が無駄になってしまうため、車検満了日が近づいたタイミングでカスタムを完了させ、そのまま車検と構造変更をセットで受けるのが費用的には最も効率的です。なお、構造変更検査自体は一回行えば、次回の継続車検からは通常の手続きで済むようになります。 (出典:独立行政法人 自動車技術総合機構『費用目安』)

車検適合に必須となる直前直左の視界対策

ラングラーのリフトアップにおいて、多くのオーナーが頭を悩ませるのが「直前直左(ちょくぜんちょくさ)視界基準」への適合です。これは運転席から車両のすぐ前や左側の死角にいる子供などを視認できなければならないという保安基準で、車高を上げるとこの死角が大幅に広がってしまいます。これに対応するためには、サイドミラー下のサイドカメラやグリル付近へのフロントカメラの設置、およびそれらを映し出す専用モニターが必要となります。これらのパーツ代と取付工賃を合わせると、3万円から8万円程度の追加費用が必要になります。

最近のJLラングラーの上位グレードには純正でフロントカメラが備わっていますが、リフトアップ量によっては純正カメラの画角だけでは基準を満たさない場合があり、追加の対策を求められるケースがあります。また、カメラの映像は「走行中に常時表示可能であること」など、細かな要件が定められているため、適当なカメラを取り付けるだけでは車検に通りません。車検のたびにパーツを外すような「一時しのぎ」は厳禁ですので、最初から合法的なパッケージを提案してくれるショップ選びが重要になります。見た目のカッコよさと共に、こうしたコンプライアンスを遵守するためのコストを惜しまないことが、大人のラングラーオーナーとしての第一歩です。

エーミング作業などJL型特有の電子制御補正

現行モデルのJLラングラーをリフトアップする場合、避けて通れないのが最新の電子制御システムへの対応です。JL型には前面衝突警報やアダプティブクルーズコントロールのためのレーダー、カメラが搭載されていますが、車高が上がるとこれらのセンサーの視認角度が設計値からズレてしまいます。そのまま放置すると、警告灯が点灯したり、最悪の場合は自動ブレーキが誤作動したりする危険性があります。これを正しく校正するのが「エーミング」と呼ばれる作業です。エーミングは国の認証を受けた「特定整備工場」でのみ実施が可能で、費用は1万円から5万円程度が一般的です。

また、ヘッドライトの光軸調整も忘れてはいけません。車高が上がると対向車を幻惑する位置を照らしてしまうため、オートレベライザーのセンサー位置を物理的に補正するロッド(数千円)の装着と、光軸テスターによる調整が必須となります。これらの作業は非常に高度な専門性が求められるため、ディーラーや認定工場と提携しているプロショップを選ぶ必要があります。カスタム後の「走る・曲がる・止まる」だけでなく、「守る」ためのセンサー機能を正常に保つことも、現代のラングラーカスタムにおける不可欠なコストと言えるでしょう。

ディーラーによっては、リフトアップ車両のエーミング作業を受け付けてくれないケースもあります。作業を依頼する前に、対応可能かどうかをあらかじめ確認しておくことが重要です。

ラングラーのリフトアップ費用を賢く計画するまとめ

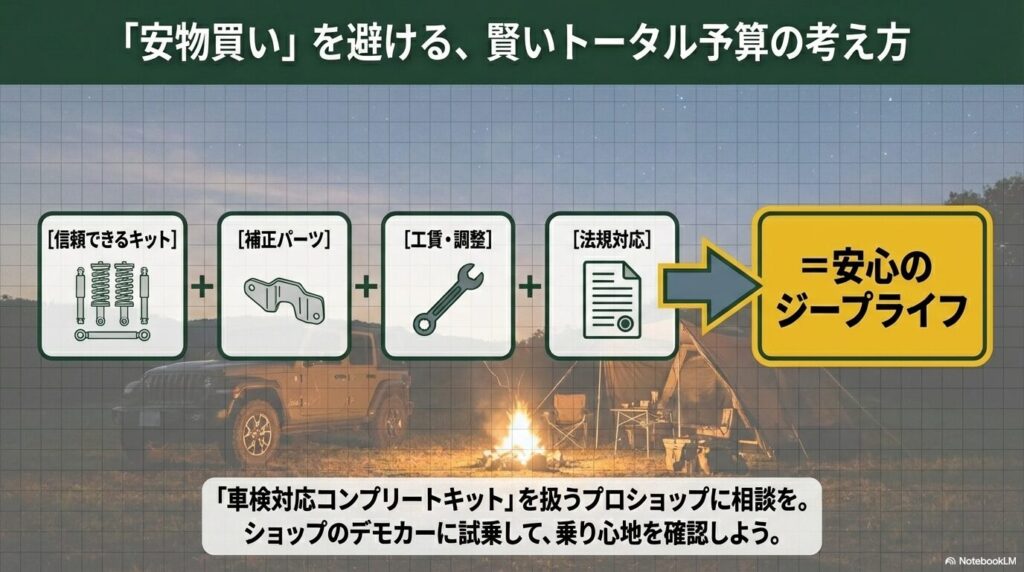

ラングラーのリフトアップ費用の全体像を振り返ると、単純なパーツ価格だけでは語れない、多くの要素が組み合わさっていることがお分かりいただけたかと思います。リフトアップは、パーツ代+工賃+ジオメトリー補正パーツ代+法的対応費(構造変更・視界対策)という、まさにトータルパッケージでの予算計画が必要です。安価なキットだけで済ませようとすると、後からハンドリングの悪化や車検での不適合といった問題に直面し、結果的に二度手間・三度手間の出費が発生してしまうことも珍しくありません。

失敗しないための秘訣は、最初から「車検対応のコンプリートキット」を提供しているショップのメニューを参考にすることです。そうすることで、必要なパーツと工賃がすべて含まれた現実的な総額が見えてきます。今回ご紹介した費用はあくまで一般的な目安ですので、為替レートやパーツのモデルチェンジによって変動する可能性があります。まずは正確な情報を得るために公式サイトを確認し、最終的な判断は信頼できるプロショップに相談して、あなたのライフスタイルに最適な一台を作り上げてください。理想のリフトアップを施したラングラーで、最高のSUVライフをスタートさせましょう!